Bildtitel

Patrycia Ziólkowska, Alicia Aumüller © Marcella Ruiz Cruz

Button

Bildtitel

Patrycia Ziólkowska, Alicia Aumüller © Philip Frowein

Button

Bildtitel

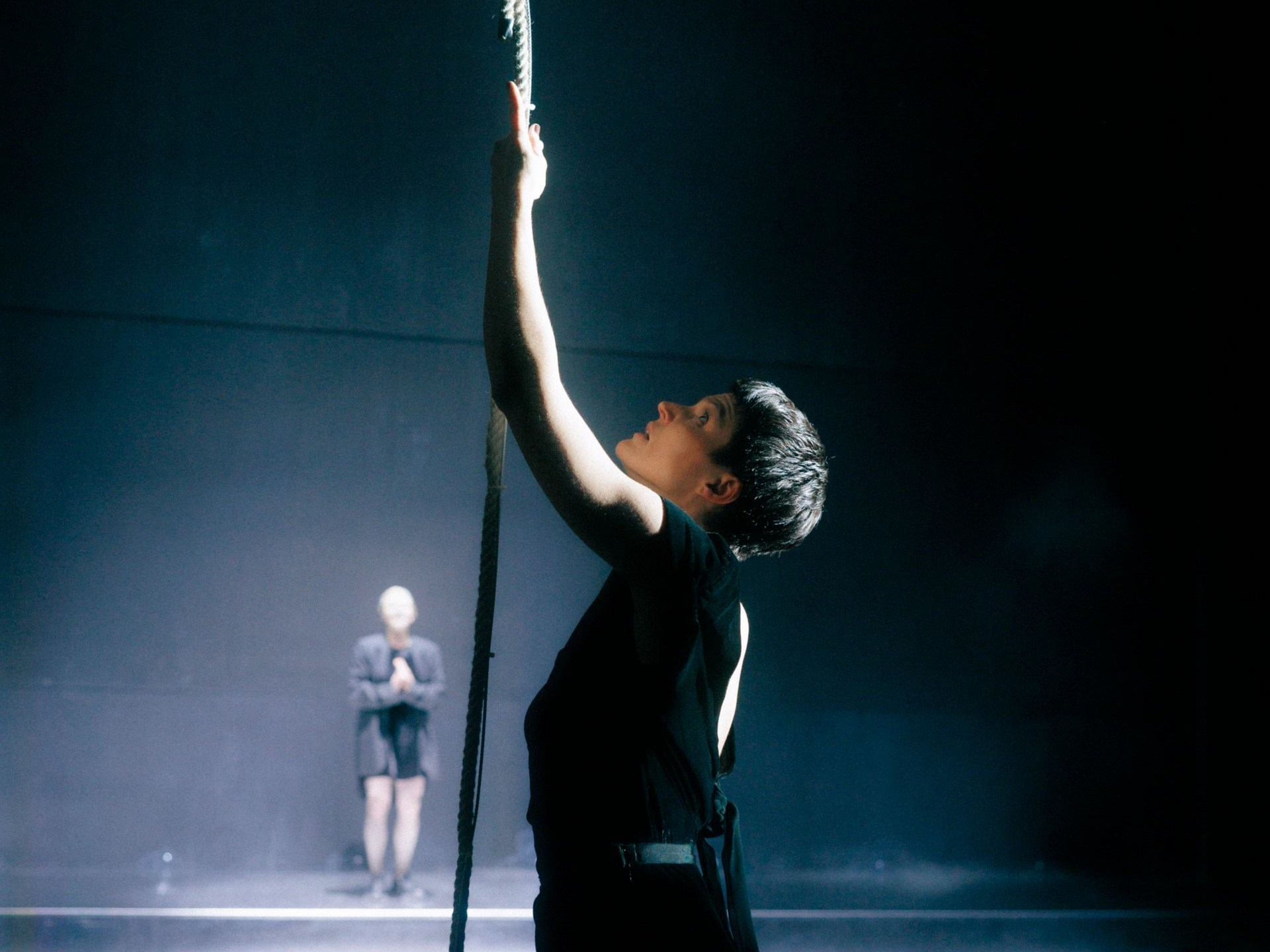

Patrycia Ziólkowska © Philip Frowein

Button

Bildtitel

Alicia Aumüller © Philip Frowein

Button

Bildtitel

Patrycia Ziólkowska, Alicia Aumüller © Marcella Ruiz Cruz

Button

Bildtitel

Patrycia Ziólkowska, Alicia Aumüller © Philip Frowein

Button

Bildtitel

Patrycia Ziólkowska © Philip Frowein

Button

Bildtitel

Patrycia Ziólkowska, Alicia Aumüller © Marcella Ruiz Cruz

Button

Bildtitel

Patrycia Ziólkowska, Alicia Aumüller © Marcella Ruiz Cruz

Button

Bildtitel

Patrycia Ziólkowska © Philip Frowein

Button

Bildtitel

Patrycia Ziólkowska, Alicia Aumüller © Marcella Ruiz Cruz

Button

Ödipus Tyrann

Sophokles – Stemann – Ziólkowska, Aumüller

Theben wird gleich doppelt heimgesucht: Eine Pandemie und eine große Dürre bedrohen das Leben in der Stadt. Erwartungsvoll richten sich alle Augen auf den König, Ödipus, der Theben schon einmal retten konnte und es nun erneut vom Elend befreien soll. Doch nach und nach wird klar, dass Ödipus in Wirklichkeit die Wurzel des aktuellen Übels ist, was er selbst – stur, selbstgerecht und verblendet – als Allerletzter wahrhaben will. Sophokles' „Ödipus Tyrann“ erzählt von einem Menschen, der König sein will. Der auf der Suche nach Schuldigen für die epochale Krise sich selbst ausnimmt und so zum Tyrannen wird. Er wollte der Stadt Theben Klarheit bringen. Und hinterlässt ihr und seinen Töchtern Ismene und Antigone Zerstörung, Leid, Schmerz, tiefe Trauer. Und Wut.

Die preisgekrönte Zürcher Inszenierung von Nicolas Stemann (Gertrud-Eysoldt-Ring für beide Schauspielerinnen, Einladung zum Schweizer Theatertreffen) zieht um nach Wien und von da hinaus in die weite Theaterwelt – unter anderem zurück in ihr Ursprungsland.

Ödipus Tyrann

von Sophokles

Deutsch von Nicolas Stemann

Schauspielhaus Zürich / Volkstheater Wien / Weiterspielen Productions

Mit

Patrycia Ziólkowska

Alicia Aumüller

Inszenierung, Bühnenbild, Musik Nicolas Stemann

Mitarbeit Bühnenbild Selina Puorger

Kostümbild Marysol del Castillo / Dorothea Knorr

Dramaturgie Benjamin von Blomberg

Fotos © Philip Frowein (Zürich), Marcella Ruiz Cruz (Wien)

Aufführungsdauer 1h45, keine Pause

Ausgezeichnet mit:

Gertrud-Eysoldt-Ring 2022 für Patrycia Ziólkowska und Alicia Aumüller

Einladung zum Schweizer Theatertreffen 2023

Premiere am 11. September 2022 am Schauspielhaus Zürich / Pfauen; Gastspiele am 4. und 5. Februar 2023 am Thalia Theater Hamburg, am 31. Mai 2023 im Equilibre Fribourg (im Rahmen des Schweizer Theatertreffens), am 4. Oktober 2023 im Parktheater Bensheim

Übernahme-Premiere am Volkstheater Wien: 14. November 2025

Weiterspielen-Premiere am 11. März 2026 im Theater Casino Zug, Gastspiele am 13. März im Konzerthaus Ravensburg, am 14. März im Kurtheater Baden

Team Weiterspielen

Proben- und Abendspielleitung Sarah-Maria Hemmerling Technik Goran Peranovic, Paul Fresacher

Mitwirkende Wien (2025/26):

Lichtdesign Ines Wessely Regieassistenz Franka Burgmaier, Birgit Allesch Inspizienz Sigmar Kusdas, Martina Mihanovic Soufflage Jaqueline McNichol

Mitwirkende Zürich (2022/23):

Lichtdesign Carsten Schmidt Audience Development Silvan Gisler / Rona Schauwecker Touring & International Relations Sonja Hildebrandt

Produktionsassistenz Sarah-Maria Hemmerling Kostümbildassistenz Monika Annabel Zimmer Hospitanz Bühnenbild Morris Enzmann / Nora Canziani Inspizienz Michael Durrer Soufflage János Stefan Buchwardt Übertitel Einrichtung Raman Khalaf Übertitel Übersetzung Corinne Hundleby

ORIGINAL-TRAILER SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH:

Meistens sind es Umwege

Patrycia Ziółkowska und Alicia Aumüller antworten auf Fragen von Isabel Hemmel und Stefan Busz im Zürcher Tagesanzeiger (8.9.2022, wenige Tage vor der Premiere, Auszug)

Wie haben Sie sich dem Stück angenähert?

Patrycia Ziółkowska: Ich war in den Ferien in der Ägäis, auf der türkischen Seite, ich habe mir Troja angeschaut und Pergamon. Ich war sozusagen bei den alten Griechen und habe den Geist der griechischen Antike eingeatmet. Auf allen Wegen findet man Dinge, die zum Nachdenken über den Stoff animieren.

Und neben dem Stoff?

Ziółkowska: Die Arbeit an Sprache und Text ist nicht zu unterschätzen. Durch gedankliche Arbeit nähert man sich dem emotionalen Kern einer Figur, um sie zu erkennen und sichtbar machen zu können.

Was hat Ödipus mit uns zu tun?

Aumüller: Thema ist die individuelle und die kollektive Schuld. Und der Umgang damit. Es geht auch um die Verkettung von Generationen. Wo beginnt die Schuld? Wie weit geht sie zurück? Ödipus ist nicht allein. Im Endeffekt sind wir alle Kinder dieser Tragödie.

Inwiefern?

Aumüller: Der Stoff dieses 2000 Jahre alten Stücks ist grösser als das Einzelne. Nicht dass die Klimakatastrophe nicht gross wäre. Oder der Angriffskrieg in der Ukraine. Dieses Stück zeigt uns archaische Handlungsmuster auf, öffnet etwas, damit wir mehr sehen können.

Ziółkowska: Der Text ist ein Assoziationsraum. Er lädt ein zum Nachdenken. Wir spüren die Kraft dieser Sprache. Sie schafft Bilder und Gedanken, die zutiefst menschlich sind und uns alle angehen. In der Zeit, als das Stück entstand, war die Welt im Umbruch. Es herrschte die Pest. Wir fragen uns, an was hielten sich die Menschen damals? Und an was halten wir uns heute? Wer sind unsere Götter? Und was machen wir mit unserem Wissen?

Verdrängen wir zu viel?

Aumüller: Viele von uns haben gelernt, nicht hinzusehen, wenn etwas passiert. Oder nur halb hinzusehen. Oder wir gucken hin und haben das Gefühl, nichts ändern zu können.

Was lernen wir?

Ziółkowska: Meistens sind es Umwege, die zu anderen Erkenntnissen führen. Oder die Beschäftigung mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten. Bei elementaren Dingen ringen Schauspielerinnen wie alle, wir haben den anderen nichts voraus.

Hat es heutzutage eine Bedeutung, wenn ein männerlastiges Stück von zwei Schauspielerinnen gespielt wird?

Aumüller: Wir mögen da, vom biologischen Geschlecht her, als zwei Frauen stehen. Im Endeffekt geht es ums Prinzip Mensch, das wir erkunden.

Ziółkowska: Ich glaube, Regisseur Nicolas Stemann fand es auch interessant, den Stoff eines männlichen Dichters, diese männlich geprägten Gedankenräume, mal von Frauen betreten und hinterfragen zu lassen – auch die rasche Abwesenheit der Frauenfigur im Stück. Iokaste, Ödipus’ Mutter und später Ehefrau, verabschiedet sich ja relativ bald …

Aumüller: … genau genommen, Ende dritter Akt.

Also geht es auch um die Sichtbarkeit von Frauen?

Ziółkowska: Wie Alicia schon gesagt hat, beim Spielen ist das alles nicht entscheidend. Es geht hier um den Menschen an sich. Egal ob Frau, Mann oder divers.

Aumüller: Die Frage nach dem Geschlecht der Darstellenden ist für mich in dieser Produktion wirklich nicht relevant. Ich möchte sie auch nicht relevant finden. Und natürlich, das hat schon Virginia Woolf in «A Room of One’s Own» geschrieben: Alle grossen Frauenfiguren der Theaterliteratur wurden von Männern erdacht und früher auch gespielt. Aber Woolf geht ja noch weiter und sagt, der optimale Geisteszustand, um schöpferisch zu sein, sei der androgyne Geist.

In letzter Zeit wurden viele Stimmen laut, die einen Strukturwandel im Theater fordern. Merkt man in Deutschland oder auch in der Schweiz etwas vom Aufbruch?

Aumüller: Im Bezug auf Geschlecht und Herkunft? Ja, da bewegt sich ganz viel.

Ist es unter diesen Vorzeichen nicht doch eine bewusste Entscheidung, zwei Frauen den «Ödipus» erzählen zu lassen?

Ziółkowska: Dass es wir beide sind, die auf der Bühne stehen, liegt auch daran, dass uns eine lange Arbeitsbeziehung mit Nicolas verbindet und sowohl Nicolas als auch wir beide Lust hatten, uns mit diesem Stoff auseinanderzusetzen. Das sind in diesem Fall wirklich keine programmatischen Gründe.

Aber geht das nicht ineinander über, weil nebenher auch noch ein Strukturwandel stattfindet?

Aumüller: Im besten Fall wärs doch so, dass die Gedankenräume mit einer grösseren Selbstverständlichkeit von verschiedenen Menschen betreten werden können. Theater ist Spiel. Und im besten Fall kann ganz selbstverständlich wechseln, wer welche Rolle spielt. Vielleicht sind wir gerade auf dem Weg dorthin.

Ziółkowska: Es gab immer wieder in der Vergangenheit auch weibliche Hamlets. Zum Beispiel die grosse Angela Winkler. Das sind künstlerische und zwischenmenschliche Entscheidungen. Zwei Kunstschaffende – Regie und Schauspielerin –, die gemeinsam einen Weg gehen.

Aber wenn es wirklich nur um den Kunstaspekt geht, hiesse das ja im Umkehrschluss, strukturell ist alles in Ordnung im Theater.

Ziółkowska: Natürlich nicht, darum ist viel in Bewegung. Das erfordert Mut, Geduld und Behutsamkeit. Immer, wenn sich was bewegt, melden sich auch radikale Stimmen, die sich dann zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen irgendwelche Kämpfe liefern. Diese Art der Diskussion führt zu Ausschluss und Eskalation statt zu Deeskalation und einem Miteinander. Das trägt meines Erachtens nicht zum Strukturwandel und zur Veränderung bei. Man muss genau bleiben. Und ich finde es wichtig, dass sich etwas tut in den verkrusteten und patriarchalen Strukturen. Nicht nur im Theater.

Der «Ödipus» wurde für diese Inszenierung neu übersetzt. Auch ein Aufbruch.

Aumüller: Es ist etwas sehr Schönes, mit dieser neuen Übersetzung zu arbeiten, gerade weil sie voll im Versmass geblieben ist. Nicolas Stemann ist hochmusikalisch, er liebt es, zu komponieren, und der Text ist wie eine Partitur. Was uns dreien gleichermassen Freude bereitet. Der Text ist aber auch eine Einladung ans Publikum, sich mit einer 2000 Jahre alten Geschichte neu zu beschäftigen.

Pressestimmen

Das Stück lebt von den Stimmen der beiden Frauen und ihrer Ausdrucksfähigkeit. Sie sind Ödipus und Teiresias und der Chor, Schmerz, Verzweiflung, Größenwahn – alles. Manchmal zweistimmig synchron, dann wieder einzeln. Ödipus ist halb auf der Bühne und halb Kopfkino. Nichts fehlt. … Geniales Theater.

NZZ

Rasant wechseln Geschlechter und Figuren, die die Darstellerinnen brillant definieren. Patrycia Ziółkowskas Körperspiel zeigt die Verletzlichkeit des Königs, der sich schonungslos der Geschichte stellen muss und den die Scham für immer quälen wird. Alicia Aumüller trifft subtil die feinen Töne, mutig und zögerlich begibt sie sich auf Spurensuche, um das Geheimnis zu lüften.

Salzburger Nachrichten

Ein hundertminütiger Parforce-Ritt zweier großartiger Darstellerinnen durch Schuld ohne Sühne, in höchster Konzentration und mit nötiger Wucht in den Raum gedonnert.

Kleine Zeitung, Graz

Ein nach wie vor gegenwärtiger antiker Stoff, der fast wie ein Krimi erzählt wird, zusammen mit einer präzisen Inszenierung, gespielt von zwei brillanten Schauspielerinnen.

SRF 2

Nicolas Stemann inszeniert Sophokles Ödipus Tyrann minimalistisch und wuchtig zugleich. Die beiden Schauspielerinnen kassierten stehende Ovationen.

Tages-Anzeiger, Zürich

Atemberaubend. Große Begeisterung im Publikum.

Kurier, Wien

Ein reduziertes Bühnenbild, nur wenige Kostüme. Alles konzentriert auf das Wort, auf das stupende Spiel der beiden Frauen. Sie spielen und sprechen hervorragend, machen in jeder Sekunde klar, wer gerade mit wem spricht. Sie beherrschen das Chorspiel phänomenal, sind aufeinander eingespielt und geben sich Raum für Entfaltung, für große Gefühle und kleine humorvolle Spitzen.

Nachtkritik

Dieses rasante verwirrend erscheinende Vexierspiel von Identitätswechseln geht auf und reißt die Zuschauer*innen von Szene zu Szene immer stärker mit, ja schlägt sie geradezu in Bann.

Deutschlandfunk Kultur

Ein Fest der Schauspielkunst.

Frankfurter Allgemeine

Gibt man sich Stemanns zielgerichteter Geradlinigkeit hin, was an diesem Abend leichtfällt, dann ergibt sich eine ungeheuer spannende Aufführung einer altbekannten Geschichte. Denn was Aumüller und Ziólkowska mit dem Text machen, ist ziemlich fabelhaft.

Süddeutsche Zeitung

Kurzbiografien

Alicia Aumüller geboren 1983 in Salzburg, studiert an der Zürcher Hochschule der Künste. Nach ihrer Ausbildung wird sie 2008 als festes Ensemblemitglied ans Theater Neumarkt engagiert, anschliessend geht sie von 2012 - 2019 ans Thalia Theater Hamburg. Sie arbeitet u.a. zusammen mit den Regisseur*innen Barbara Weber, Christoph Schlingensief, Jette Steckel, Anne Lenk, Luk Perceval, Johann Simons, Jan Bosse, Stefan Pucher sowie dem Künstler*innen Duo Tiit Ojasoo und Ene-Liis Semper. Seit der Spielzeit 2019/2020 ist sie Ensemblemitglied des Schauspielhaus Zürich. Hier spielt sie u.a. in Inszenierungen von den Regisseur*innen Nicolas Stemann, Yana Ross, Trajal Harrell. Für Ihre schauspielerische Leistungin der Inszenierung von Yana Ross „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ wird sie 2021 mit der „Goldenen Maske“ ausgezeichnet. 2021 sowie 2022 wird sie als Artist in Residence nach Melpignano/Apulien eingeladen. Zusammen mit Barbara Weber und Giacomo Veronesi erarbeitet sie mehrere site-specific Performances für den öffentlichen Raum. 2023 erhält sie den Gertrud-Eysoldt-Ring zusammen mit Ihrer Spielpartnerin Patrycia Ziolkowska, für Ihr Spiel in „Ödipus, Tyrann“ in der Regie von Nicolas Stemann.

Patrycia Ziolkowska geboren 1979 in der Nähe von Warschau, erhielt ihre Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule Bochum. Engagements in Bochum, Hannover, Bonn, Köln, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, der Volksbühne und der Schaubühne in Berlin sowie bei den Salzburger Festspielen folgten. 2009-2016 Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg, 2017-2020 am Schauspiel Frankfurt. Wichtige künstlerische Weggefährten sind u.a. Luk Perceval, Dimiter Gotscheff und Nicolas Stemann. Für ihre Kriemhild in Hebbel’s „Nibelungen“, 2008 am Schauspiel Köln, Regie Karin Beier, wird Ziolkowska als Beste Hauptdarstellerin NRWs geehrt und für den Faust- Theaterpreis nominiert. Für ihre herausragende darstellerische Leistung in Nicolas Stemann’s „FaustI+II“, wird sie 2012 mit dem Rolf-Mares-Preis ausgezeichnet. Ulrich Rasches „Nestroy“ preisgekrönte „Perser“-Inszenierung führt sie 2018 wieder nach Salzburg. Auch Fatih Akin entdeckt sie für sein Kino. Bereits 2001 entsteht „Solino“, 2007 feiert der mehrfach ausgezeichnete Film „Auf der anderen Seite“ als Wettbewerbsbeitrag beim Festival de Cannes Premiere.

Nicolas Stemann machte zunächst vor allem Musik und spielte in diversen Bands und obwohl er die Musik nie aufgegeben hat, studierte er erst Philosophie und schliesslich Regie in Hamburg und Wien. Seit den Anfängen mit seiner freien Gruppe und seiner Kollaboration mit der Tanzcompagnie El Colegio del Cuerpo in Cartagena/Kolumbien hat Stemann an allen wichtigen Theatern im deutschsprachigen Raum gearbeitet und wurde immer wieder zu internationalen Festivals eingeladen. Mit der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek verbindet ihn eine exklusive Arbeitsbeziehung. Stemanns Antrieb ist bis heute, die widersprüchlichen, nicht zu versöhnenden und doch gleichzeitig stattfindenden Bewegungen und Strömungen der Gegenwart miteinander in Kontakt zu bringen. Diejenigen, die sich im wirklichen Leben tunlichst aus dem Weg gehen, treffen bei Stemann aufeinander. Auch seine Mittel sind verschiedenartig, neben der Musik öffnet er das Theater wie in seinem Faust I & II immer wieder anderen Künsten. Mit eben diesem Faust, der exemplarisch für seine Fähigkeit steht, mit kanonischen Texten spielerisch Gedanken und Gefühle für Menschen heute auf den Punkt zu bringen, stellt er sich in Zürich vor. Hier wird Nicolas Stemann jetzt zusammen mit Benjamin von Blomberg Intendant. Er hofft dabei auf die Ausweitung der Kunstzone und dass sich die Zusammenarbeit der Künste, die er in Inszenierungen immer wieder erprobt, in ein Haus hinein verlängern lassen – lustvoll, spielerisch, angstfrei. Und mit offenen Augen für die vielstimmigen politischen Verwerfungen dieser Zeit.